近日,机械工程学院能量俘获与智能感知课题组以“Direction-adaptive triboelectric-electromagnetic hybrid nanogenerator for harvesting omnidirectional breeze wind energy”为题在国际TOP期刊Nano Energy(IF=17.1)发表高水平学术论文。第一作者为我校机械工程学院2022级本科生熊天源,通讯作者为我校徐振龙副教授和中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士。

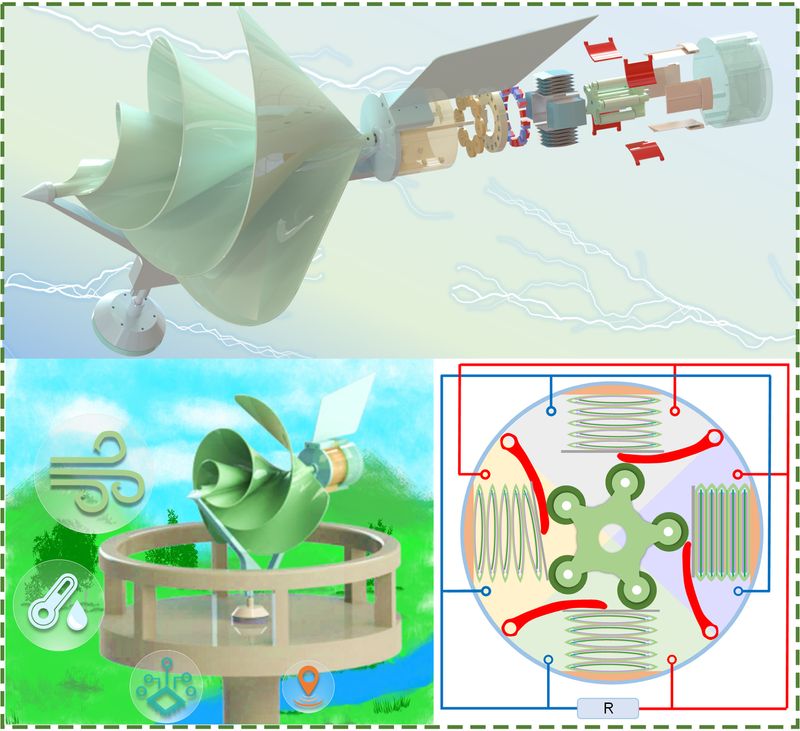

为了给分布式无线传感器网络(WSN)节点供电,用于微风能收集的摩擦纳米发电机(TENG)受到广泛关注。然而,多模块集成的TENG仍然面临着发电效率低、启动风速高、风向适应性差等挑战。本研究创新性地提出一种具有低启动风速的方向自适应摩擦电-电磁复合发电机(DA-TEHG),用于捕获全向微风能。开发了一种新型夹心式拱形TENG单元,具有接触-滑动-分离(CSS)工作模式和上变频机制,其表面电荷密度在10 Hz激励下达到传统拱形TENG的308.34%。集成阿基米德螺旋叶片(ASB)和风向标的捕风机构,结合转矩自调节机构,实现风向自适应并降低启动风速。通过集成具有Halbach永磁铁阵列的电磁发电机(EMG),进一步提升整体输出功率。研究了不同参数下系统的机械与电学特性并进行了优化。DA-TEHG在6 m/s风速下可输出177.26 mW功率,平均功率密度达184.39 W/m3。研究结果表明,其具备点亮LED和灯泡、为电容器充电、驱动无线传感系统及收集自然微风能的能力。总之,本工作展示出DA-TEHG作为自供电WSN节点分布式电源的潜力,在环境监测领域具有广阔的应用前景。

课题组主要研究方向包括:基于摩擦起电/电磁感应/压电效应的能量俘获与智能感知、水下探测与感知、水下机器人具身智能、机电系统动力学等研究。致力于将波浪能、风能、人体运动能、机械振动能等高熵能转换成电能,实现低功耗微电子器件自供电和智能装备的信号感知。发表学术论文28篇(包括Nano Energy,ACS Appl. Mater. Interfaces,Adv. Mater. Technol., Cell Rep. Phys. Sci.等),主持国家自然科学基金青年基金项目等多项研究课题,授权专利15件。