暑假,杭州电子科技大学的校园里有些空旷,位于第四教学科研楼的量子精密测量实验室里,人却坐得满满当当。

这支平均年龄只有36岁的师生团队,曾在量子精密测量领域取得重大突破:在炽热、无序原子气体中成功制备并观测到了大尺度原子纠缠态,刷新当时世界上的最高记录。如今,他们的工作仍在继续,在量子传感与精密测量(如磁场探测)等方面深入研究。

而聚焦于这项前沿科技的研究如何落地浙江,在杭电生根?实验室负责人之一,杭州电子科技大学理学院特聘教授孔嘉告诉记者:“浙江是一片创新创业的热土。”

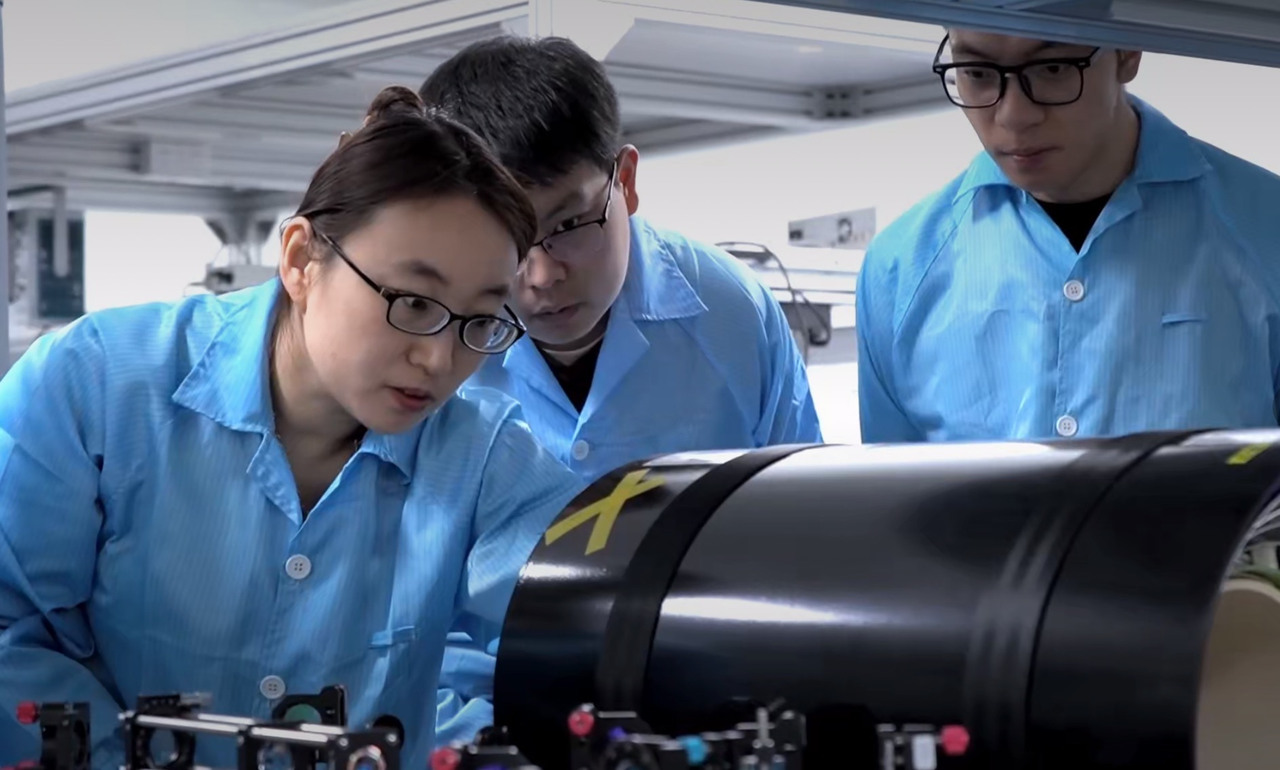

孔嘉(左一)和学生在实验室 受访者供图

量子精密测量,与日常生活息息相关

玻璃气室内,原子气体在高温下剧烈运动,看似混乱却暗藏玄机。

2020年,孔嘉和她的团队首次在190°炽热、无序原子气体中成功制备并观测到了前所未有的大尺度原子纠缠态,纠缠原子的数目高达10¹³个,一举刷新了当时的世界纪录。

此成果被发表在《Nature Communications》上,这也是量子精密测量领域取得的重要进展。

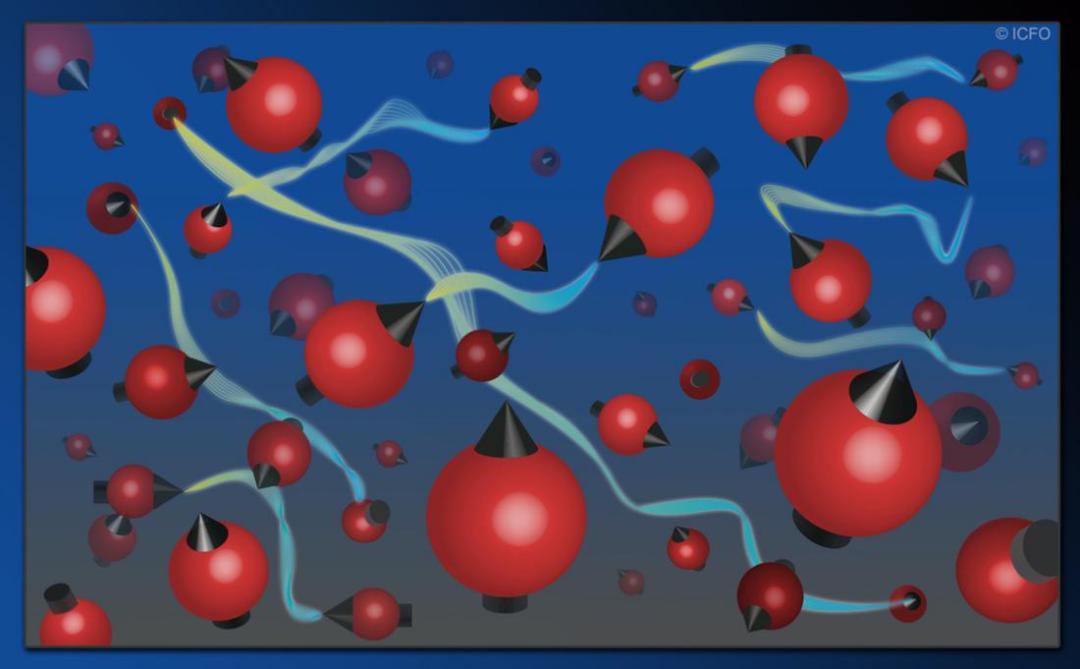

纠缠原子云的示意图,其中黄蓝线条表示一对原子间的纠缠。 图源ICFO

量子精密测量,乍一听,好像离我们普通人的生活很远,其实不然。

特定环境下的原子纠缠态制备与观测,与降低量子噪声干扰、提升精密测量的灵敏度息息相关。“比如我们在做的磁场测量,量子精密测量能不断提升原子磁力计的测量性能,其灵敏度越高,越能测量到微弱的磁场信号。”孔嘉介绍。

我们人体的大脑磁场就很微弱,和地球的磁场相比,低了将近9个数量级。测量到脑磁的变化,是很多病症发现及干预的前提,如小儿弱视。

小儿弱视是一种需要早期干预的疾病,由于年龄小孩子无法表达,病症往往拖到后期才能发现纠正,而现有的常用的脑电波监测,却难以捕捉小儿弱视的信号。

孔嘉说:“小儿弱视在脑磁的反应上比较明显,如果对大脑磁场的探测灵敏度足够,就可以在早期通过脑磁探测做筛选,提前干预治疗。同样的,癫痫等疾病也可以通过脑磁探测进行无损诊断。”

如今,基于量子精密测量研究的磁场探测技术在航天、医学等诸多领域都有着广泛的应用, 甚至是某些领域技术水平的核心标志,孔嘉团队正致力于此。

孔嘉与学生参加学术会议 受访者供图

科研组更像大家庭,充满了年轻活力

孔嘉的工位,在实验室旁大办公室的最里面,看起来和普通硕博学生的工位无异。她说,自己在学院有独立的办公室,但不常去那里了,这里才是她科研、教学工作的“主阵地”,和所有团队成员们距离更近。

目前,实验室共有8名老师,均为80后,最年轻的只有28岁,平均年龄是36岁,加上众多博士生、硕士生及参与课题的本科生,构成一支很有活力,朝气蓬勃的队伍。

量子精密测量实验室的对联是“数据分析好到爆,文章投哪那都要”,横批“科研顺利”。 记者邱伊娜摄

“我们组的理念是:Work hard,Play hard!工作的时候集中精力提高效率比,玩的时候也充分放松,两者相互结合,相互促进。”孔嘉说,每周都会有一次大组会和一次小组会,学生们都会积极汇报,把上一周的问题和成果一一拿出来讨论汇报,再计划下一周工作。

除了严谨、快节奏的科研氛围,实验室里也藏着温馨的小细节,进门处有一一大块展示板,上面贴着科研大家庭的照片,还有每个人的速写人像。采访时,有学生特地拿来巨大的照片相框作为采访拍摄时的背景,“我们和老师们的关系都很近,课余时间就像朋友一样,经常聚餐、去烧烤、露营。”

科研组一起去露营 受访者供图

2022年,实验室有了第一批毕业的研究生,师弟师妹们给学长学姐们制作纪念相册,每次都是赛的满满当当,素材管够。这个纪念传统也延续到了现在。

走廊的墙上画了一些墙绘,有科幻的星际穿越、吐舌头的爱因斯坦,还有在黑夜中点亮灯泡的黑猫,孔嘉介绍,这些墙绘均出于实验室学生之手。

科研起步、落户安置,学校一路支持

孔嘉是河南人,博士毕业于华东师范大学,2018年入职杭州电子科技大学之前,她从没有在浙江学习、生活过,可谓“人生地不熟”,但浙江对科研创新人才的重视和支持留住了她。

当时在杭电完成面试后,孔嘉赶回外地处理最后一些事务,“令我感到温暖的是,各项手续几乎不用我自己本人去跑动,就在学校各级部门和同事的关心帮助下完成了。”

入职杭电后,孔嘉参与到量子精密测量实验室的筹建中,“我和老师们戴着安全帽,去现场考察后一点点定下的设计图纸。实验室需要超净环境,装修时要求很严格,学校给予了很大帮助,包括经费和人员。”

实验室建成后,需要大量资金购置科研设备,孔嘉有些郑重地提到这段经历:“因为种种原因,采购国外研发设备的过程并不顺利,让我们清醒地认识到,关键技术必须掌握在自己手中。”

作为年轻的科研人员,一项事业要起步时往往是十分艰难的,但浙江和杭州电子科技大学的支持给了孔嘉很大底气,“到现在,团队申请科研项目,策划校企合作等,学校都在为我们托底。”

提供科研启动费、住房及购房补助……这些都成了保障。科研之外,她还是两个孩子的妈妈,孩子落户、上学等问题一一得到了相应的政策支持。

采访中,孔嘉笑着说,自己来自北宋都城河南,如今到了南宋都城,这是一种冥冥中的渊源,让她在这儿安心自在地扎根。

孔嘉在实验室 受访者供图

从0到1,年轻人才的底气从此而来

6月底,孔嘉牵头承担的“量子通信与量子计算机”国家科技重大专项(青年项目)“基于压缩态的量子增强磁场测量研究”项目启动会暨实施方案论证会在杭电举行。

会议汇聚了我国量子科技领域的顶尖专家学者,杭州电子科技大学校长陈积明表示,学校将持续投入优质资源,加强高层次人才引育,打造高水平研究平台,为前沿基础研究和关键技术攻关提供坚实支撑。

不仅如此,学校也将大力支持构建“量子+”协同创新体系,推动“量子+人工智能”等学科的深度交叉融合,为服务国家重大战略需求贡献智慧和力量。

这不仅是杭电的态度,更是浙江的态度。

浙江坚持发展先进制造业的底色,同时大力发展数字经济,人工智能等新兴产业日新月异。这一切,犹如吸引人口流入的强有力磁石,吸引省外人口持续流入。同时,对人才的重视和浙江人才政策持续创新处于全国前列,成了年轻人创新创业的最大底气。

“浙江会给年轻人‘第一桶金’,不管是科研创新,还是创业。”孔嘉说,“帮扶政策下,浙江却不会给人才设限,这一点更为重要,因为创新往往来自天马行空的想法。”她希望,能有更多年轻人在这片沃土上从0到1,实现梦想。