要闻聚焦

IMPORTANT NEWS

人工智能+物理模型:加速有机微污染物去除膜的理性设计

在日常生活中,我们喝的水,看似清澈干净,但其中往往潜藏着一种“看不见”的威胁——有机微污染物(OMPs)。它们来自农药、药物、个人护理品等,分子小、浓度低,却毒性顽固,难以降解。世界卫生组织早在2022年就发出警告:OMPs已经成为饮用水安全和生态环境的重大威胁。虽然膜分离技术(特别是聚酰胺薄膜复合膜)因其纳米级孔径和电荷特性显示出潜力,但由于污染物结构复杂、性质多变,即便使用相同的膜材料,去除效果也常常大相径庭,甚至出现矛盾结果。这让膜设计和筛选长期停留在“经验主义”阶段。

我校自动化学院(人工智能学院)梁立军副研究员基于人工智能+化工新材料交叉领域研究,联手浙江大学张林教授提出了一种全新的“数据-机理融合”设计框架。他们开发的DMF-MRL模型(Data-Mechanism-Fused Molecular Representation Learning),通过将机器学习与物理模型深度结合,揭示了污染物与膜之间的复杂作用规律。研究发现,影响去除效率的关键并非单个官能团,而是多个基团之间的“耦合效应”。基于此,团队不仅建立了一个系统性的“分子–膜互动知识框架”,还提出了可操作的膜改性策略,并在实验中成功验证。相关成果以“A smart framework to design membranes for organic micropollutants removal”为题发表在《Nature Sustainability》上,我校研究生赵子航为共同一作。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41893-025-01617-6

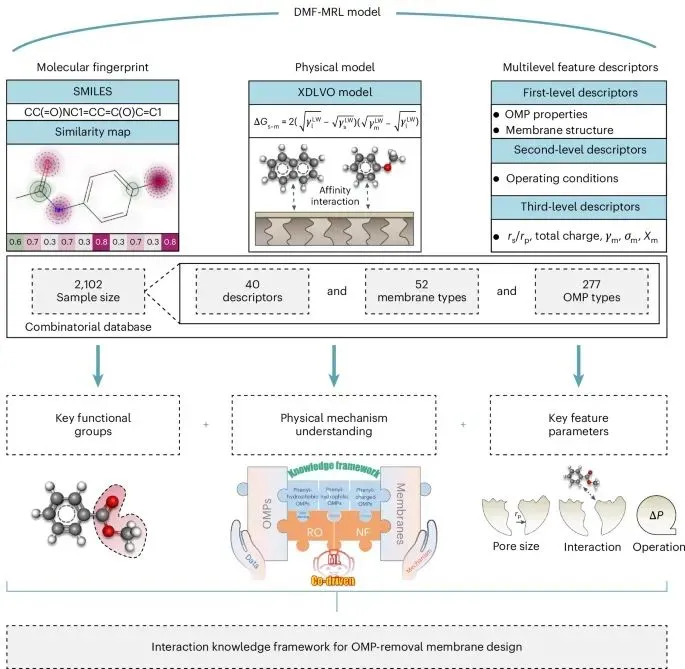

图1:DMF-MRL的构建

如图1所示,研究的第一步,是构建一个能真正理解分子与膜相互作用的“智慧大脑”。为此,团队将277种污染物、52种膜材料、2102组实验数据输入DMF-MRL模型,并引入了两大物理机制:尺寸筛分和电荷排斥效应。研究团队借此绘制出一张“互动知识图谱”,像是水处理领域的导航图,帮助我们少走弯路。

在传统认知中,甲基(–CH₃)常被认为是影响去除的关键基团。但AI模型揭示,真正的主角其实是苯基(–C₆H₆),而且它对去除效率起负面作用。同时,研究团队基于AI模型进一步探索了苯基与其他基团结合后的表现,创新性的提出了污染物基团间的合作与博弈,是决定它们能否被成功拦截的关键。

最后基于AI框架,对膜污染物去除提供了“对症下药”的指导思想:针对不同污染物,选择合适的膜材料和调控策略,并成功制备高效去除污染物膜。

结论与展望

这项研究为水处理膜的设计提供了一条全新路径:从“经验驱动”走向“数据+机理共驱动”,是人工智能在化工新材料领域研究的又一典型案例。它实现了从模型预测到实验验证的完整闭环。未来,这一方法有望与高通量虚拟筛选、智能优化算法、生成式AI结合,快速发现新膜材料。设想一下,未来科研人员或许只需输入目标污染物,就能由AI自动设计并推荐最佳膜方案。这不仅意味着饮水安全的提升,更是全球可持续水环境治理的重要一步。

作者简介

梁立军,本科毕业于浙江大学,博士毕业于瑞典皇家工学院,现为杭州电子科技大学自动化(人工智能)学院智能控制与机器人研究所副研究员,杭电上虞研究院副院长,兼任欧洲环境、生态与可持续发展华人学会(CESEES)青年理事会委员、中国化工学会化工大数据和智能设计专委会委员,担任化工国际三大期刊Chemical Engineering Science副主编,AI for Science青年编委。其长期从事分离膜材料智能设计和传质机制研究工作,特别是通过发展融合物理方程的机器学习技术,以数据知识双驱动的科研范式构建人工智能膜设计框架,设计了一系列新型高性能膜材料。近年来以第一作者或者通讯作者发表SCI论文70余篇,其中包括Nat. Sustain. 1篇, Sci. Adv. 1篇、Angew. Chem. Int. Edit. 2篇,主持国家自然科学基金项目3项,重点研发课题1项。