七月伊始,来自杭州电子科技大学的暑期思想政治课实践队伍,跨过舟山大桥,登上舟山群岛,对舟山市“农家书屋”工程进行了为期4天的实地调研。

7月5日上午

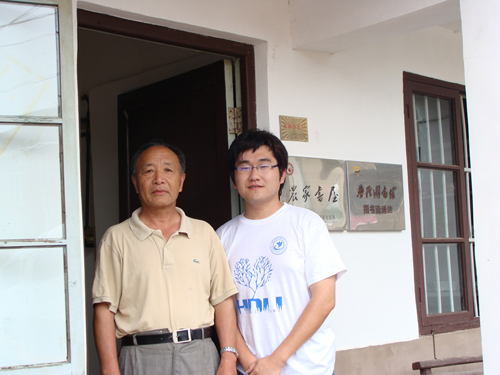

舟山市普陀区图书馆忙馆长(左)与调研队成员(右)

上午,调研队所有成员在舟山市普陀区图书馆对忙馆长进行了一次简单的访谈,获取了有关农家书屋的基本信息。通过访谈,我们初步了解了普陀区农家书屋的发展历程。普陀区早在2006年就开始了书屋的试点工作,做了充足的前期准备,2008年年底至2009年共建立10家农家书屋,而今年准备投入更多的努力,年底建立41家农家书屋。普陀区农家书屋工程的快速有效建设,总结起来原因有以下几个方面:

一、政府强有力的资金支持。首先,普陀区图书馆建立了完全免费的阅读借书制度,这一制度在全国也是走在前列的;其次,充裕的资金使农家书屋的发展面对的压力更轻,今年准备45万的投入更说明了当地政府对这一工程的大力支持。此外,文化厅还建立了专门的文化发展基金,切实支持文化建设。

二、完善的集中配送制度。普陀区图书馆成立了专门解决图书配送中心,利用专项资金进行集中采购,并进行分类、贴标,然后逐级向下配送,并且建立了资源共享的轮换流通制度,极大的解决了图书资源少涉及范围窄的问题。

三、人性化的管理员任命制度。普陀区农家书屋实行的是志愿管理的制度,在管理员的任命上也是花尽了心思,管理人员多是退休教师及退休干部等热心知识分子,这种自主的管理制度,建立在管理人员自身的热情和奉献精神之上,因此更利于书屋的日常保护等工作。

四、灵活的评比制度。普陀区图书馆制定了一套详细的农家书屋评比办法,按其成绩评定星级,撤销评比不合格的书屋。同时,在很多评比细则上也充分考虑了各村的具体情况,如在书屋的开放时间上,就由各村自定,只要每周达到规定总时间即可。

五、普陀区渔农村因地制宜的发展农家书屋,出现了各种异于别处的特色,如渔村的农家书屋建设中存在渔民长期进行海上捕捞的问题,针对这一问题,普陀区采取了化整为零的建设方式,在渔船中设立图书箱。

此外,为了配合农家书屋工程的开展,当地举办了各种文化活动,如普陀读书节已成功举办了三届,文化共享工程与此同时也正式开展,此外书屋中经常性的乐器表演也使农家书屋工程更为丰富。农家书屋真正成为了新农村文化建设的中心站。

7月5日下午

经过上午的劳苦,下午队员们在忙馆长的陪同下对南家岙和柴家走马楼的实地走访则给调研提供了丰富的第一手资料。南岙村的农家书屋管理员陆师傅是区农林局的退休干部,在村里有很高的威望。热心的老两口在看到队员们满头大汗后,端上了新鲜的冰镇杨梅。

柴家走马楼的书屋管理者柴老师是位桃李满天下的退休老师,在说到自己管理书屋的时候,他脸上洋溢的是满足和幸福。在走马楼书屋中,除了政府购买的书籍之外,还有很多是柴老师自己的书籍,同时也陈列着很多学生的画作和书法等等,浓厚的文化氛围让我们惊叹。据说书屋建设之初,区政府投入了大量的资金,购置、配送图书和其他硬件设施,现在书屋已经有700多本图书,而且三四个月就会和其他村的书屋交流书籍资源。每天晚上,总有很多村民在书屋里聊天、相互推荐图书。同时,各书屋也不定期的组织书画会、乐器演奏等文化活动。

7月6日

对当地村民进行问卷调查

队员们再次前往南岙村和柴家走马楼村,对当地村民进行问卷调查,在调查过程中,调查显示,有60%的人去过农家书屋,主要的借阅对象为老年人、妇女、学生。在众多的图书中,以农科类、保健养生类、文学小说以及报刊杂志最受欢迎。同时,我们也发现了当地农家书屋中存在的一些问题,如图书流失就是一个不可避免的严重问题,造成这一问题的原因主要是由于普陀的人口流动性较大,使图书无法归还以及借阅时间过长,被认定为流失。其次,就是村中的宣传不到位,导致一部分人对农家书屋并不了解。此外,书屋中儿童类书太少。中国教育新闻网http://news.jyb.cn/high/gdjyxw/201007/t20100712_374499.html